聊这个话题,我们本着由浅入深的原则,先从静态目标体系入手。假设我们在一个不用考虑时间和动态变化的理想状态。假设你是一个跑步爱好者,羡慕别人参加马拉松比赛,你也想完成,可是别说跑42公里了,但凡跑2公里就累岔气。为此,你制定了一个宏伟目标:

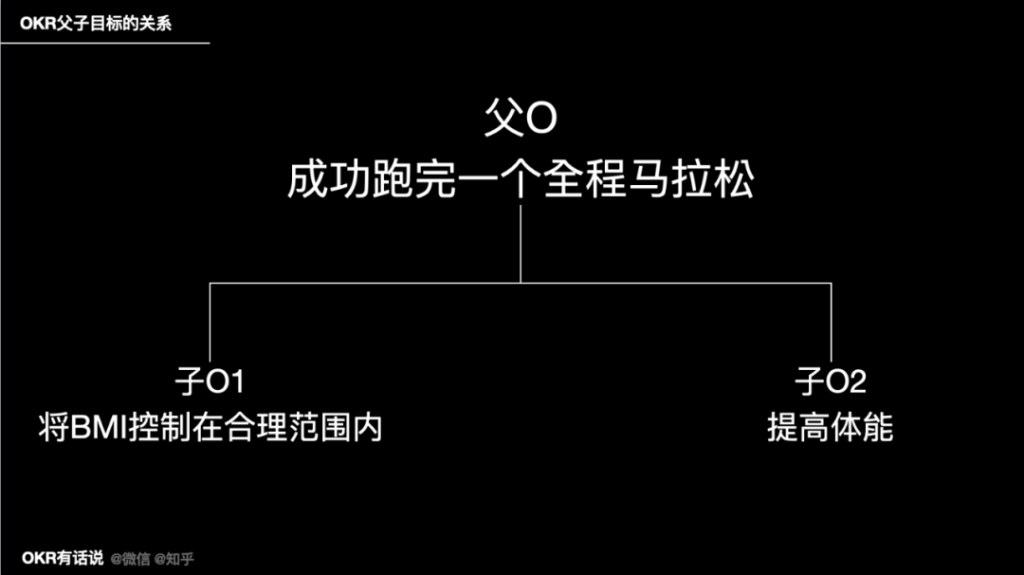

父O:成功跑完一个全程马拉松

KR1:平均配速630以内

KR2:健康地完成比赛

通过分析,我们知道,达成这个目标的关键点就是——Point:具备一定的身体条件。

那什么样的身体条件能够完成马拉松呢?

首先,BMI(身体质量指数)不可过高,当体重过大时,长时间跑步会加重身体各个部分的受伤风险,同时,会导致半月板永久性损伤,这样完成一个马拉松,一定是不健康的。其实BMI超过30,就不建议参加全程马拉松赛事了。所以BMI最好在标准范围内,也就是18.5-23.9,这样也能对提高配速有帮助,于是就有了第一个子目标:

子O1:将BMI控制在合理范围内

KR1:17<BMI<25

KR2:BMI在1个月内保持稳定

我们知道BMI由身高和体重两个变量决定,因为已经成年了,所以身高无法改变,所以我们只能通过控制体重来控制BMI。所以这个子目标的关键点是——Point:将体重稳定在一个合理范围内

其次,配速控制在630意味着在42公里的过程中,平均每6分半要跑完一公里,这对身体素质的要求是很高的,起码你能用500的配速跑完10公里。你才有可能用630的配速跑完42公里。还有,你的月跑量要稳定达到200公里以上,这样连续几个月,你的身体才能适应长跑的体能要求,同时,体能的提高,也能保证我们健康地完成比赛,所以,第二个子目标:

子O2:提高体能

KR1:连续三个月,月均跑量超过200公里

KR2:10公里平均配速达到500

要达成这个目标,要循序渐进,从2公里就岔气到一个月能跑200公里且10公里配速达到500这样的转变,势必是缓慢进行的。所以关键点是——Point:由慢到快,由短到长,长期坚持

好了,这就是一组OKR的目标关系树状图。

通过这个例子,我们看到,父子目标是一个整体性的目标体系,要符合以下要求:

1、父子目标的方向性要完全一致

2、完成子目标是为了完成父目标

3、父目标指导我们在完成子目标过程中的种种决策

4、同级别的其他子目标指导我们在完成自己目标过程中的种种决策

不能只看子目标而忽略了父目标,也就是说完成子目标的方式不能妨碍父目标的完成,比如控制体重不能一味节食,造成身体营养素的缺乏和体能的下降,这样不利于完成马拉松。

也不能忽略同级别的其他目标,不能单纯为了提高体能而胡吃海塞大鱼大肉,这样营养是充足了,但也会引起体重暴增。当你雄心勃勃地制定了一个伟大目标之后,先花5~20%精力把目标体系梳理清楚,再拿剩下的80%精力去行动。

跟那些定完目标马上就去干的人相比,你看似是慢了,但早晚会在他走弯路的时候超车,所谓慢就是快。

当你每次想做什么都先花精力去梳理目标的话,你对方向和原则的把控能力会越来越强,梳理目标的效率会显著提高,自然腾出来了大量别人用来走弯路的时间去做更多的事,久而久之,你就能比别人更轻松地实现更多目标。